みなさんも「献血」をやってみませんか

皆さん、「献血」をされたことはあるやったことはありますでしょうか。

筆者の趣味の一つに「献血」がある。高校生の時に姉が献血をやったことから何となく自分も始め、現在も継続して行っており、本コラムの原稿を書いている時点の献血回数は290回である。もともとポイントやスタンプなどを集めることに関心があり、献血回数を増やすというゲーム感覚で行っているのが正直なところである。その結果として世の中の役に立っているのであれば、自分としても喜ばしいものである。

『「献血」とは、病気の治療や手術などで輸血や血漿(けっしょう)分画製剤を必要としている患者さんのために、健康な人が自らの血液を無償で提供するボランティアです。※1』。なお、「献血」は「安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律(以下、「血液法」という。)」によって規定されている。

輸血に使用する血液は、まだ人工的に造ることができず、長期保存することもできない。私たちの社会において、誰かの命を救うための最も直接的かつ有効な方法の一つとして「献血」は広く認識されており、もっとも簡単なボランティアの一つであると言える。

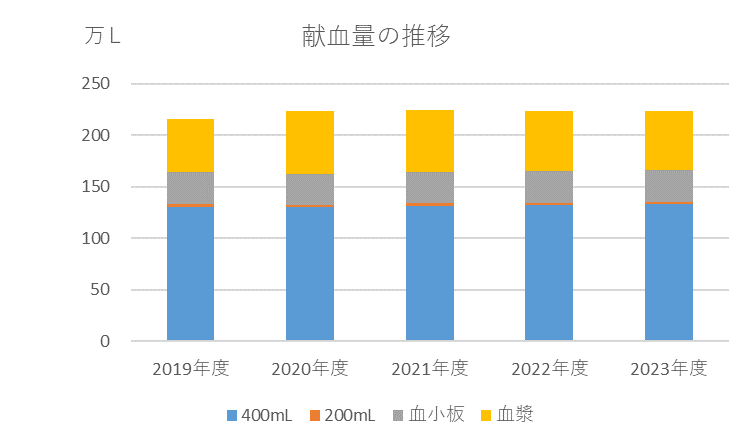

「献血」は全血献血(200mL、400mL)と成分献血(血漿、血小板)に分けられる。全血(400mL)献血から次の全血献血までの間隔は男性で12週間、女性で16週間であり、成分献血から次の献血までの間隔は2週間である。つまり、成分献血のみであれば、2週間ごとに献血をすることが可能である。

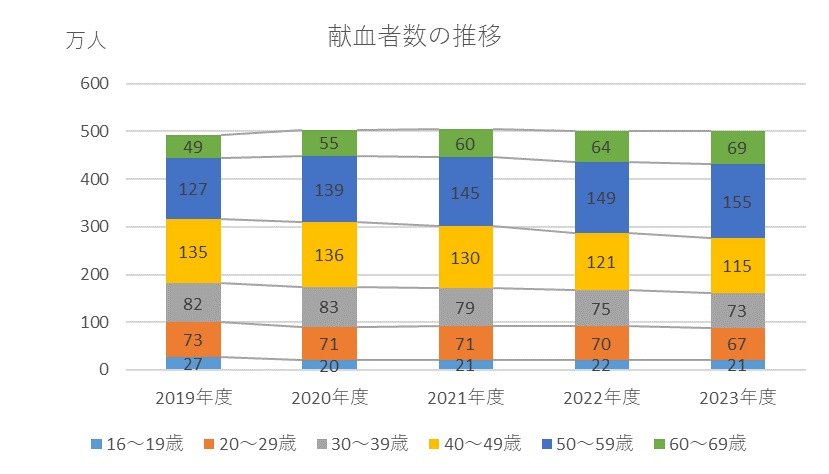

献血者数と献血量の推移は下記のグラフのとおりである。

厚生労働省、日本赤十字社のHPを参考に筆者作成

グラフからも分かるとおり、献血者の推移は微減であり、特に10代・20代の人数が増えていない。一方、筆者も属している50代の人数は増加している。献血量については、おおむね横ばいで推移している。日本国内では、少子高齢化等の影響により、主に輸血を必要とする高齢者層が増加し、若い世代が減少している。10代~30代の献血協力者数はこの10年間で約31%も減少しており、少子高齢化が今後ますます進んでいくと、血液の安定供給に支障をきたす恐れがある。

少し古いが、日本赤十字社が試算した「わが国の将来人口と献血可能人口の推移※2」というデータがある。これによると、2015年の献血可能人口(16歳~69歳)の割合は67.4%であるが、2050年には57.6%へ減少する。2027年に献血者は545万人必要となるが約85万人が不足するという推計になっている。

このように、今後も血液を安定的に供給するためには、若い世代の献血が必要となる。

筆者は、「献血」を増やすための施策として下記を提案したい。

①献血者への景品などを充実させる。

現在は献血の回数に応じてポイントがたまり、ポイントに応じて景品がもらえる(下記写真参照)。これらの景品は筆者が献血ルームでもらったものであるが、景品を目的に献血に行こうとは思えない程度の景品である(洗剤は妻にありがたがられ、ハンカチは自分で愛用しているが)。例えばクオカードの配布などを行えば電車賃程度になるだろうし、また、血液で検査できるがん検診を実施しても献血者に喜ばれるだろう。しかし、血液法第16条に「何人も、有料で、人体から採血し、又は人の血液の提供のあつせんをしてはならない。」とあるので、同条文に抵触しない必要がある。

(2点とも筆者撮影)

② 献血者を増やすために、高校や大学での授業で献血の重要性を取り上げ、献血を実践できる人は実際に行う取り組みをする。

③ 献血のためのボランティア休暇(通常の有給休暇とは別に取得できる有給の休暇)を半日単位で取得可能にし、同休暇の取得を国として推進する。

④ 献血ルームの受付時間は18:00あたりまでであるが、例えば平日のうち一日を20:00まで受付時間とするなど、柔軟な受け入れ態勢を図る。これにより仕事帰りの会社員が献血に参加しやすくなる。

これらの提案は筆者の献血の経験から考えたものである。各地の献血ルームでは受付時間を遅くするなどの工夫をしているところがあるかもしれないが、他の点も含め、将来の献血者不足に備えることが必要ではないかと思う。

皆さんも、最も手軽にできるボランティアとして献血をしてみてはいかがでしょうか。

※1:日本赤十字社 https://www.jrc.or.jp/donation/first/

※2:日本赤十字社 https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-11121000-Iyakushokuhinkyoku-Soumuka/0000070548_2.pdf