賃金上昇の停滞とインフレ懸念

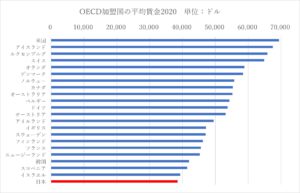

OECD(経済開発協力機構)のデータによると、購買力平価ベースで日本の平均賃金は2000年時点で38,364ドル、2020年でも38,514ドルと、20年間でわずか0.4%弱の増加にとどまっている。30年前と比較しても4%増とほぼ横ばいという状況である。一方、国際比較という視点から2020年時点でトップの米国をみると69,391ドルであり、日本の1.8倍にも達している。アジアの中でみても日本は韓国の41,960ドルを下回り、OECD加盟38か国の中で22位に甘んじている。

そこで、日本の賃金がなぜ上がらないのか確認しておこう。それは企業が賃上げを抑制してきたことが大きく影響しているが、その要因はおおむね以下の7つの要素が複雑に絡み合っている。

① 非正規従業員の増加

女性や高齢者の就労率が高まったが、その中に非正規従業員が多く含まれることに加え、若年就労者の非正規割合も増加している。本来、同一労働同一賃金という原則に従えば非正規従業員と正規従業員に明確な賃金格差があることは問題であるが、現実は非正規割合が増えることで平均賃金が抑制されている。

② 終身雇用

日本は法令上、雇用安定のために企業側の一方的都合で従業員を解雇できないため、実質的には終身雇用となっている。また、賃金制度も年功型から脱却している企業が少なく、生産性の高い従業員と低い従業員の賃金を合理的に査定できない。

③ 大企業と中小企業の賃金格差

2016年の経済センサス活動調査によると、個人事業主を含む中小企業は企業数で全体の99.7%、従業員数で68.8%を占める。したがって、中小企業において賃上げが進めば平均賃金押し上げ効果が期待できるはずだが、正社員の賃金/月は中小企業が27~30万円程度、大企業が34~38万円程度で推移しており、1990年代から存在する賃金格差は依然解消されないまま推移している。

④ 労働組合の組織率低下

戦後間もない1948年には55.8%もあった労働組合の組織率は、2019年に16.7%まで低下している。また、労使対立よりも労使協調路線をとる労働組合が増え、賃金交渉の影響力が大きく後退している。

⑤ 企業の業績下降に備えた内部留保の積み増し

バブル経済の崩壊やリーマンショックなどのリセッションを体験してきた企業は、そうした事態に備えて、賃上げよりも内部留保の積み増しを重視する慎重姿勢を貫いてきた。日本企業の内部留保は、2020年度に過去最高の484兆3,648億円に達し、2012年度以来9年連続で過去最高を更新している。この額は国家予算の約4年分にも相当する。今後もコロナ禍やウクライナ情勢などを考慮すると、企業の慎重姿勢は簡単には崩れないであろう。

⑥ 企業の生産性

内部留保が多いことと関連し、生産性を高めるための設備投資に積極性が欠けているのと同時に、業務効率化のためのIT投資等も欧米諸国などに比べると低調である。

生産性は、付加価値÷労働投入量の値であるから、付加価値の高い商品やサービスを提供するか、業務効率化や省力化等によって労働投入量を減らすことで向上する。しかし設備投資もIT投資も控えめでは、付加価値の高い商品は生み出せず、労働投入量の削減もままならない。

⑦ デフレの長期化

内閣府によると、デフレとは「持続的な物価下落」と定義しており、一国の経済活動全般の物価水準を示すGDPデフレーターでみた場合、90年代半ば以降緩やかなデフレの状況にあり、2000年で前年比マイナス1.6%、2001年前半で同マイナス1.1%となっている。このような状態は、日本経済にとって戦後初めての経験であり、また戦後の他の先進国においても例がないという。

さらにそれ以降、日銀が超金融緩和策を打ち出せども物価は思うように上がらず今日を迎えた。こうした状況下では、賃金が上がらなくても何とか耐えてきたというのが国民生活の実情であろう。

しかし、円安やウクライナ戦争による輸入物価の高騰などを背景に、インフレへの懸念は日増しに高まっている。上記した7要素は20年、30年と積もり積もって露呈した課題であり、これを解決して賃上げを実現することは、一朝一夕の企業努力でできることではない。

また、日本では、輸入価格が上昇すると、上昇幅の10分の1程度が消費者物価に反映されてきたというが、昨年夏以降の輸入価格高騰ではその半分の20分の1程度しか転嫁されていない。このため、企業は賃金を上げることができない。まずは政治主導で実効性の高いインフレ抑制策の実施を願いたいところである。インフレまん延ともなれば、国民全般の家計を圧迫する。それは今夏の参議院選挙にも影響するであろう。

【参考】

OECD主要統計「平均賃金」

厚生労働省「賃金構造基本統計調査」

厚生労働省「労働組合基礎調査」

内閣府ホームページ